デジタル化が加速する今日、企業では業務の効率化を目的としたDX(デジタルトランスフォーメーション)の導入が進んでいます。

その一方で、一部の企業や店舗によっては、デバイスをフル活用せずアナログなやり方で商品や顧客の管理をしたり、収益の動きを確認したりするなどの経営を行っている店舗もあります。

このような店舗がDXに踏み込めない理由としては、「パソコンやインターネットが苦手」「導入のタイミングがわからない」「今のアナログなやり方でも経営が成り立っている」などが挙げられます。

DXに対応した店舗経営では、顧客の動向がリアルにわかり、販促プランを練りやすくなるのが特筆すべき点です。ほかにも店舗スタッフの負担を減らせるなど、業務全般の改善につながります。

ここでは、店舗DXの必要性やメリット、またDXにおすすめのツールなどを解説していきましょう。

目次

そもそも店舗DXとは

DXとは、デジタルトランスフォーメーション(英名:Digital Transformation)の略称であり、一般的に「業務をデジタル化する」という意味で使われています。

店舗DXには、大きく分けて店舗オペレーションのDX化と店舗体験のDX化の2つがあります。

店舗オペレーションにおけるDX

店舗オペレーションのDX化には、キャッシュレス決済やセルフレジの導入が挙げられます。オペレーションの業務をDX化することで、人員不足の解消やミスの低減につながります。

デジタル化で業務効率化および売上向上を目指す

これまで手書きでおこなっていた書類や帳面などへの記入をExcelでおこなうことを「DX」と捉える方もいるかもしれませんが、厳密に言えばDXではなく、ただ単に情報を手書きからパソコン入力に変えた「デジタル化」にすぎません。

例えば、店舗経営に関する複数のデータを加工し、デジタルツールを使って必要な情報を短時間で見たい項目だけ抽出する。

その情報をもとに店舗の戦略や新しいキャンペーンの企画などを提案する……こういったデジタルを使ってさらに業務効率を上げ、売上向上を目指すといった一連の流れがDXと捉えることができます。

店舗スタッフのスキルチェックやスキル向上

ほかにも、店舗スタッフのスキルチェックやスキル向上もDXで対応できる範囲です。

例えば、デジタルツールなどにより「Aというスタッフは販売スキルが優れている」というデータが得られた場合、効果的な業務アサインが可能になります。

スタッフ個々のスキルや習熟度、理解度をDXに紐づけると店舗全体の販売戦略にもつながるかもしれません。加えてスタッフの勤怠やシフト管理もDX化すれば、勤務日の管理の見落としを防げます。

顧客体験におけるDX

顧客体験のDX化とは、顧客がデジタル上でサービスを受けられるような仕組みを作ることです。例えばバーチャル店舗で商品を見られる、オンラインで飲食店に注文ができるといった状態にするのが顧客体験のDX化です。

利便性が高くなることによって、顧客満足度の向上につながります。

はたLuckサービス概要資料、導入事例集

店舗サービス業向け、商業施設向け、それぞれのサービス概要資料をご用意しています。導入事例集も一緒にダウンロードが可能です。

店舗DXが必要な理由

では、店舗運営でなぜDXが必要とされているのでしょうか。主な理由は次の4つです。

雇用形態が多様化している

店舗スタッフの雇用形態がアルバイト・パートなどのスタッフの場合、扶養範囲内や短時間勤務など勤務スタイルが各自異なります。人数が多ければ多いほど、すべてのスタッフの勤務状況を把握することは難しくなるでしょう。

シフト作成や情報共有に時間がかかる

アルバイト・パートなどのスタッフが多い場合、勤怠のシフト調整作業とその情報共有に時間がかかる場合があります。各自が希望するシフトを集めて、それをベースとしたシフトを作成するには、時間と手間がかかります。

あわせて、スタッフへの連絡や急な欠員補充に関する連絡も、シフト作成者の業務の一つです。状況によっては、店舗運営や売上アップのための施策考案など、コアな業務のための時間を削る状況になるかもしれません。

情報伝達・共有が不十分になっている

特にシフト制で運営している店舗の場合、営業時間にすべてのメンバーがそろっている訳ではありません。なかには数日間連続で休むメンバーもいるでしょう。

この場合に懸念されるのが、店舗のキャンペーンやセール情報など、周知すべき情報が各自にきちんと届かないことです。

限られた日数と時間帯にしか勤務できないアルバイト・パートなどのスタッフは、店舗のキャンペーンや新商品情報、その日にあった出来事といった業務に関連する情報を知る機会が少なくなってしまいます。

スタッフが困らないように、管理者は情報伝達の漏れがないよう配慮しなくてはなりません。

顧客の購買行動が変化している

昨今、顧客がショッピングや注文をするときの行動が、大きく変化しています。例えば、実店舗へ行かずECサイトで買ったり、飲食店へ食べに行かずアプリを使って自宅へ配達してもらったりなどが、日常的に行われるようになりました。

経済産業省の市場調査によると、物販における電子取引の市場規模は年間1兆円以上拡大しています。

コロナ禍をきっかけに非接触のニーズが高まったことも、購買行動の変化に影響しているでしょう。

失敗事例についての原因究明が困難である

店舗の運営が店長またはスタッフに任せっきりになってしまい、実際の運営状況がわかりづらいという事例があります。

このような体制で運営していると、問題が起きた際に原因をしっかり究明することが難しく、改善しようとしてもできないというケースもあります。

例えば、新しいキャンペーンを店舗で行ったが、思うように集客できなかった、売り上げが予測の数値より下回ったという場合、店舗DXを導入していないと、肌感覚や主観でしかその原因を探ることができません。

スタッフが原因なのか、それともキャンペーンそのものが顧客のニーズから外れていたのかなど、具体的な原因を追及するためにはデータを取得し、デジタルツールを使って分析するとより効果的です。

店舗DX化の施策の具体例

この章では、店舗DX化の実際の施策にどのようなものがあるか、具体例を紹介していきます。

シフト管理・勤怠管理におけるクラウド利用

シフト管理・勤怠管理をクラウド化すると、店舗へ行かなくても最新の情報をいつでも確認できます。多店舗展開している場合は、他の店舗の状況を把握したり、本部から各店舗の状況を確認したりすることもできます。

DX化すると、アナログ管理に必要だったタイムカードの集計などの作業もなくなります。

また勤怠管理システムを使うことで面倒な勤怠管理の手間を減らすこともできます。

参考:勤怠管理システムミナジン

顧客管理のデジタル化

顧客情報をデータ化して一元管理することも、DX化に該当します。従来は物理的に発行されていた会員証やポイントカードなどを、アプリで管理する施策などもあります。

顧客情報をデジタル化することで、年齢や属性などに合わせた集客や販売活動をしやすくなります。

オンライン接客の実施

オンライン接客とは、インターネット上で接客することを言います。例えば顧客の不明点にチャットで回答したり、ビデオ通話で商品説明をしたりすることが、オンライン接客として挙げられます。

オンライン化することで効率が良くなり、より多くの顧客に接客できます。

セルフレジやキャッシュレス決済の導入

セルフレジとは、顧客が自分自身で会計を行う仕組みです。システムにより方法はさまざまですが、機械へバーコードを読み込ませる作業を顧客自身が行い、会計前後のカゴの重さで不正がないことを認識する方法などがあります。

一方、キャッシュレス決済とは、QRコード決済や電子マネーによる支払いです。財布から現金を出したり、おつりを返したりする工程を省けるため、会計作業をスピーディーに終えられます。

実店舗のECサイト化やバーチャル店舗の導入

実店舗のECサイト化とは、ネットショップを運営し、実店舗にある商品をWeb上でも購入できるようにすることです。

またバーチャル店舗とは、VRなどの技術によって仮想空間に店舗を作ることを指します。顧客は仮想空間に入り込み、まるで実店舗にいるかのように店内を見て回れます。さらに商品を実際に手に取っているときと同じように、側面や裏面などさまざまな角度から確認することが可能です。

店舗DXを導入するメリット

店舗DXの必要性がわかったものの、実際にどんなメリットがあるか知りたい方も多いのではないでしょうか。

主な6つのメリットをご紹介します。

業務効率化と生産性向上により人手不足を解消できる

これまで手作業で対応していた業務をDXでデジタル化することによって、スタッフ一人ひとりの生産性向上につなげられます。

例えば、セルフレジを導入することで、スタッフのレジ作業を減らすことができます。削減した分の時間を接客やディスプレイの整理などにあてれば、働く時間は同じでもはるかに生産性が高いと言えます。

スタッフ一人ひとりの生産性が高まれば、新規採用しなくても人手不足を解消できるでしょう。

教育の効率化やコスト削減ができる

スタッフ教育の効率化や、それに伴うコストが削減できます。

スタッフの教育は店舗にとって大きな課題です。新しいスタッフが入るたびに店長が教えていたのでは労力がかかるうえ、スタッフ教育にかける時間はそのままコストに反映されます。

スタッフ教育にも対応できる店舗DXを導入すれば、店長がいちいちすべてを教える必要がなくなるため、教育の効率化が可能です。また、店長が教育に割く時間が減れば、コスト削減も期待できます。

人為的ミスを減らすことができる

目視チェックや口頭伝達などといった人為的な業務をデジタル化することで、よくある人為的なミスを減らせます。よくあるミスとして、店長が口頭で伝えた業務指示がスタッフにうまく伝わっておらず、指示通りに実行されないということが挙げられます。

お互いに忙しい中、口頭で正しく意思疎通をとるのは至難の業です。口頭ではなく、業務連絡用のツールなどで伝えることで、業務指示を的確に伝えることができます。

場所にとらわれない管理ができる

複数の店舗を統括するSV(スーパーバイザー)は、実際に店舗に足を運んだり、倉庫をチェックしたり、各自への情報を伝達したりといった業務を担います。

しかし、デジタルツールを有効活用すれば、店舗の巡回や倉庫に通わなくても、情報を逐一チェックできるので、移動時間と交通費の削減が実現できるでしょう。

ほかにも各店舗とのコミュニケーションがしやすくなるので、店舗のリアルな状況が把握できるようになります。

情報を確実に伝達できる

本部から各店舗に業務指示を送っても、店舗で確認できるデバイスがパソコン1台しかない場合、スタッフ全員が内容を確認するのは困難です。

業務で追われる中、パソコンの前まで移動し、内容を確認することはなかなか難しいでしょう。他の誰かが業務でパソコンを使用していることもあるため、手が空いたタイミングで必ずパソコンを使えるとも限りません。

このような場合、個人のパソコンやスマートフォン、タブレットなどで確認できるようなデジタルツールを導入すれば、いつでもどこでも情報を入手できます。

また、情報を誰がチェックしたかがわかる機能が入っていれば、情報伝達の漏れも回避できるでしょう。

勤怠管理がスムーズになる

店舗でシフト管理や勤怠管理システムなどを導入すれば、急なスタッフのシフト変更もスムーズにできるだけでなく、タイムカードの勤怠管理や打刻漏れまで対応できます。

特にアルバイト・パートなどのスタッフが多い店舗は、各自のスマートフォンにアプリをダウンロードして活用してもらうことで業務の効率化につながるでしょう。

顧客満足度の向上につながる

DX化することで、店舗がもつ顧客情報をもとに顧客ニーズを明らかにすることは、顧客満足度の向上につながります。

例えば「20代男性には肉類がたっぷり入ったお弁当が人気」「決済にカードを使いたい顧客が多い」などのニーズが洗い出されたなら、店舗の運営を少しアレンジしたり、より顧客が満足する新たな商品ラインナップを検討したりといったことができるようになります。

また、店舗の公式サイト上での顧客とのコミュニケーションもDX化することで顧客満足度を上げることが可能になるでしょう。

例えば、AIが自動回答するチャットボットを導入すれば、いつでも顧客が問い合わせでき、利便性もさらにアップします。

店舗DXを導入するときの注意点

以上のようにさまざまなメリットがある店舗DXですが、導入する際には以下のような注意点もあります。

短期間では効果が出にくい

店舗DX導入の注意点としてまず挙げられるのは、短期間では効果が出にくいことです。

なぜなら、まず店舗DXの導入自体に数カ月程度の期間がかかります。次に、スタッフが導入したシステムの使い方に慣れるのにもある程度の時間がかかるでしょう。さらには、導入効果を判定するためにも、2~3カ月がかかります。

店舗DXの導入には長期的な視点が必要となることを頭に入れておきましょう。

DX化に対応できる人材の育成・採用が必要

店舗DX導入に際しては、DX化に対応できる人材が必要です。採用するのが手っ取り早いと思えるかも知れませんが、デジタル人材は不足しているため、簡単には採用できません。

自社で育成する場合でも、一定の時間とコストが必要となるでしょう。

既存システムへの影響を考慮する

DX化を進めるにあたって、新たなツールやシステムの導入が必要になることは少なくありません。

しかし今までに行ってきた業務の中で、すでに使用しているシステムもあるでしょう。場合によっては、既存システムとの連携や入れ替えを行うことにより、さまざまな業務へ影響が出ることもあります。そうしたことも踏まえて、専門業者などへ相談するのがおすすめです。

店舗DXを導入する流れ

DX化の方法は個々のケースにより異なりますが、この章では一般的な導入の流れを説明していきます。

DX化の導入目的やゴールを明確にする

まずは、何を解決するためにDXを導入するのか、狙いや最終的なゴールを明確にします。たとえば、人件費◯%削減や売上◯%アップといった目標です。

店舗DXのための技術やツールは数多く存在します。漠然とDX化を進めても、望む成果を上げることはできません。

DX化の施策案を洗い出す

目標やゴールを明確にしても、そのための最適な施策がすぐに決定するわけではありません。目標達成のために有効であると考えられる施策案を、洗い出していきましょう。

たとえば人件費削減が目標であれば、勤怠管理のクラウド化やセルフレジの導入などが挙げられます。

一方、売上アップや販路拡大が目的なら、ECサイト化などが考えられるでしょう。

DX化推進のための人材を確保する

施策が決まったら、DX化のツールやシステムの導入を進めるための人材を確保します。

たとえば店舗オペレーションをDX化するなら、実際の業務内容を把握している人がいるとスムーズです。また、既存のシステムに詳しい人などもいると良いでしょう。

ツールやシステムを導入する

施策に合うツールや人材を選定できたら、スケジュールを組み、実際に導入していきます。

導入にあたっては、DX化に詳しく、導入支援をしている専門業者に依頼することがおすすめです。サポート範囲や料金のほか、実績も確認してみましょう。

店舗で運用を開始する

ツールやシステムの導入を終えたら、実際に店舗で運用を開始します。

導入するときのポイントについては、この後の章で解説していきます。

店舗DXツールを導入するときのポイントやコツ

店舗DXを導入する際は、スモールスタートにしたり、効果検証をしたりといったポイントがあります。ひとつずつ見ていきましょう。

導入時はスモールスタートとする

店舗DXの導入時には、いきなり大規模に始めるのではなく、スモールスタートを心がけることが大切です。実際に使ってみて、もし導入したDXが自店舗に合わない場合は、撤退が必要になるかもしれません。

たとえば、複数の店舗を持つ会社なら、一店舗だけでスタートしてみて、そこでうまくいくようなら導入店舗を拡大するなど、段階的に行うのが良いでしょう。

現場スタッフへ周知する

店舗DXを実際に使うのはスタッフです。したがって、店舗DX導入に際してはスタッフへの周知が欠かせません。

導入時には、導入の目的や使い方を、スタッフにていねいに説明しましょう。使い方がわからなくなったときなどのため、いつでも相談できる窓口を用意しておくことも大切です。

DX化の効果を検証する

店舗DXを導入し、スタッフも使い方に慣れてきた時点で、DX化の効果を検証しましょう。効果の検証は、投じた費用に対して行うことが必要です。

目的に適したツールやサービスを選択する

導入するツールやサービスは、導入の目的に適したものを選択しましょう。

似たようなツールやサービスでも、よく見ると機能や使い勝手が異なります。自店舗の課題を解決してくれるツールやサービスを、比較しながら時間をかけて選ぶことが重要です。

DX化の必要性が高い店舗・低い店舗

この章では、DX化の必要性が高い店舗・低い店舗について解説します。自店舗がどちらのケースに該当するか、確認してみてください。

DX化の必要性が高い店舗とは

現時点で人員不足や販売の機会損失などが生じている場合には、DX化のメリットを十分に享受できるでしょう。

具体的には、以下のような店舗ならDX化の必要性が高いと言えます。

- 情報伝達の抜け漏れにより、ミスが発生している

- シフト管理やヘルプ調整に時間がかかっている

- 人員不足により、接客できていない顧客がいる

DX化の必要性が低い店舗とは

DX化には費用がかかるため、費用対効果が低い場合には、すぐに導入する必要はないと言えるでしょう。

たとえば、以下のような店舗が挙げられます。

- 人的対応によって、他店との差別化をしている店舗

- 人手不足や、それによる機会損失が起きていない店舗

はたLuckサービス概要資料、導入事例集

店舗サービス業向け、商業施設向け、それぞれのサービス概要資料をご用意しています。導入事例集も一緒にダウンロードが可能です。

店舗DXを進めるなら「はたLuck®」がおすすめ

店舗DXを進めたいと考えている方におすすめしたいのが「はたLuck®」です。

「はたLuck®」は、店舗運営に必要な機能がオールインワンになっているのが特徴です。ここからは、「はたLuck®」の主な機能をご紹介します。

情報共有を確実・簡単に行える「連絡ノート」機能

「連絡ノート」は、スタッフ向けに情報伝達し、共有する機能です。この機能を使うことで、スタッフが各自のスマートフォンでいつでも情報確認ができます。

また、情報発信者側として気になるのが、誰が情報をチェックしているかという点です。情報を確認したら押す「見ました」ボタンが備わっているので、伝達事項を誰が確認したかが一目でわかります。

共有された情報は、情報資産として分類や蓄積ができるので、前の情報を振り返りもしやすく、ナレッジの共有も可能です。

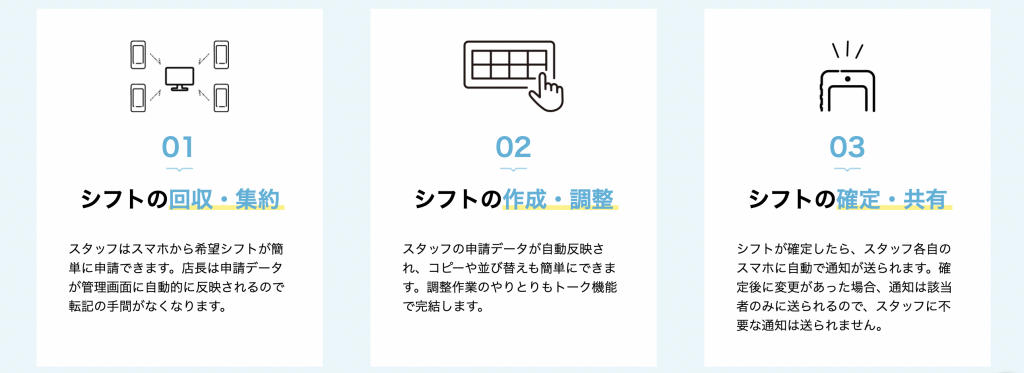

「シフト管理」機能で毎月の手間を大幅に削減

「はたLuck®︎」のシフト機能は、スタッフのシフト申請から管理者によるシフト作成および周知、ヘルプ募集までをアプリ上で一括して行える機能です。

従来の紙ベースのシフト表の回収や調整という手間をなくすことができるので、その分、店長や管理者はコア業務に集中する時間を確保できます。

コミュニケーション活性化に役立つ「星を贈る」機能

「星を贈る」機能とは、スタッフの良かった点や日頃の感謝の気持ちを、星を贈るというアクションで表現する機能です。

投稿を見た人が、SNSの「いいね!」のように「拍手」でリアクションできるので、スタッフ同士の円滑なコミュニケーションにもつながります。

店舗によってはスタッフの出勤時間が異なり、リアルなコミュニケーションがしづらいかもしれませんが、「星を贈る」機能によって、相互の絆を深めていくことが可能です。

感謝などのポシティブなことを伝え合う環境があれば、各自のモチベーションアップにつながります。

「星を贈る」というアクションでフィードバックが共有され、評価基準が明確化されることで、自分に足りない点も分かりやすく、スタッフのスキルアップも期待できるでしょう。

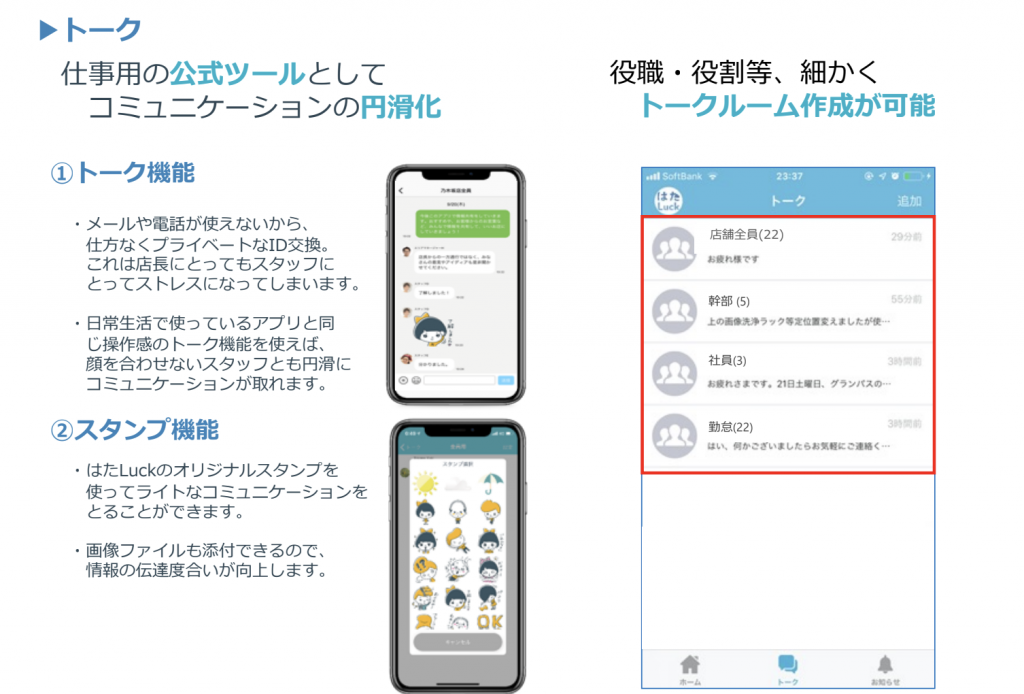

気軽に使える「トーク」機能

「トーク」機能は、業務向けのコミュニケーション機能です。スタッフとの連絡手段として私用SNSを使うこともありますが、退職者のトーク履歴が残ってしまい、情報漏洩のリスクにつながります。

はたLuck(R)に備わっている「トーク機能」は、アプリ内でスタッフとやりとりができる機能です。トークルームの管理もでき、操作も簡単です。

投稿を見た人が、SNSの「いいね!」のように「拍手」でリアクションできるので、スタッフ同士の円滑なコミュニケーションにもつながります。

マニュアルの再確認もできて安心な「学習する」機能

「学習する」機能は、マニュアルをデータや動画で格納し、スタッフがスマホから好きな時に確認することができます。

これにより、スタッフ間の業務の標準化ができるだけでなく、新しいスタッフが入るたびに店長が教える手間を省くことも可能です。好きなときに何度でも見返すことができるので、復習はもちろんシフトに入る前の予習にも活用できます。

マニュアル内に社外秘情報がある場合でも、「はたLuck®」上でスクリーンショットを撮ろうとすると警告メッセージが自動表示され、個人のスマートフォンなどのデバイスに情報が保存できない仕組みとなっているので安心です。

「クーポンの発行」で従業員満足度を向上できる

クーポン機能はデジタル従業員証と連動し、入館中のスタッフだけが利用できるクーポンを発行する機能です。

たとえば、前月の目標達成のために頑張ったスタッフにクーポンを発行する、などの使い方ができます。クーポンをもらったスタッフが喜び、「今月も頑張ろう」と思ってくれれば、従業員満足度の向上が期待できるでしょう。

「はたLuck®」を活用した店舗DX事例

「はたLuck®」を活用した店舗DXはどのような事例があるのでしょうか。ここでは、導入企業について紹介します。

株式会社メガスポーツ様

株式会社メガスポーツ様は、全国に168店舗(※2022年8月時点)構える「SPORTS AUTHORITY」を運営する企業です。

「はたLuck®」を導入するきっかけは、店舗内の引き継ぎおよび情報共有にかける時間コストの解消と、本部からの各店舗および各部署の伝達情報の周知の強化でした。

導入前は、店舗の特性上、店舗の規模が大きく、かつ膨大な商品数と数々のキャンペーンの実施などによって、スタッフに商品情報を共有する時間が膨大となっていたそうです。

「はたLuck®」を導入したことで、大型店舗にありがちなコミュニケーション不足が緩和され、体感および体験といった“コト”を提供する目的として情報共有ができるようになりました。

株式会社オオゼキ様

東京都世田谷区を中心に展開する地域密着型スーパーオオゼキ様は、創業以来、店舗の現場で働く「人」を主軸とした育成を展開し、これまで店舗数を着実に増やしていきました。

スタッフの働きがいと生産性の向上による繁盛店の創出を目的として、「はたLuck®」を導入。

導入してからわずか数カ月で、競合店が多いエリアにおいて勝ち抜くことのできる「店舗=チーム」であることを実感されたそうです。

感謝の気持ちを星という形で伝える機能を活用しながら、お互いに感謝を伝え合う文化を醸成できるようになりました。

店舗DXを加速させて、業務効率と生産性アップを狙おう

店舗DXを実現すると、従来の業務が効率良く、かつ時短でできるようになるなど、スタッフが満足できる働き方が実現できます。

顧客のニーズが見える化されやすくなるので、販売戦略の成功や顧客満足度の向上、店舗自体の生産性向上が期待できるでしょう。

DX化の目的を明確にした上で、最適な店舗DX化を進めることをおすすめします。

はたLuckサービス概要資料、導入事例集

店舗サービス業向け、商業施設向け、それぞれのサービス概要資料をご用意しています。導入事例集も一緒にダウンロードが可能です。

店舗DXコラム編集部

HATALUCKマーケティンググループのスタッフが、記事の企画・執筆・編集を行なっています。店舗や施設を運営する方々向けにシフト作成負担の軽減やコミュニケーション改善、エンゲージメント向上を目的としたDXノウハウや業界の最新情報をお届けします。