アルバイトやパートスタッフでも、一定の要件を満たす人は社会保険に加入しなければいけません。

社会保険への加入は任意ではなく義務なので、該当する場合は事業主や本人の意向にかかわらず加入手続きをとる必要があります。特に、2024年10月からは、社会保険の加入対象者が大幅に拡大されるので、最新の情報を知っておきましょう。

ここでは、アルバイト・パートスタッフの社会保険の加入要件や必要な手続きの方法について解説します。

目次

社会保険とは?

社会保険とは、企業に雇用されている従業員が加入する、病気や失業、高齢化、労災などに備える保険の総称です。

例えば、年金には厚生年金や国民年金といった種類があります。国民年金は、原則として20歳以上60歳未満の人が加入する社会保障制度であり、社会保険には含まれません。一方、企業に雇用されている従業員が加入できる厚生年金は、社会保険のひとつです。

また、保険と呼ばれるものには、公的保険のほかに民間の生命保険などもありますが、これも社会保険には含まれません。社会保険は、条件を満たす被雇用者全員が加入しなければならないもので、任意で加入できる民間保険とは異なります。

社会保険の種類

社会保険は、下記の5種類の総称です。それぞれについて、詳しく見てみましょう。

厚生年金保険

厚生年金保険は、被雇用者のための年金制度です。加入することで老後、国民年金にプラスして厚生年金も受け取ることができます。また、障害年金や遺族年金など、万一の際に本人や遺族が年金を受け取れる制度もあります。

健康保険

被雇用者は、地方自治体の国民健康保険ではなく、全国健康保険協会(協会けんぽ)または企業が加入している健康保険組合の保険に加入します。健康保険では、国民健康保険にはない出産手当金といった手厚い保障を受けられます。

介護保険

介護保険は、65歳以上の人と、40歳以上65歳未満で健康保険等の医療保険加入者が加入する保険です。要介護認定を受けた際などに、介護費用の一部が給付されます。なお、40歳以上65歳未満の加入者の保険料は健康保険等の医療保険の保険料とまとめて支払います。

労災保険

労災保険は、労働災害が起こった際の治療費や、働けなくなった際の給付を受けるための保険です。社会保険の中で唯一、勤務時間や契約期間等にかかわらず、すべての被雇用者が対象となります。なお、労災保険の保険料は、企業が全額を負担します。

雇用保険

雇用保険は、失業や育児休業などに備えるための保険です。一定の条件を満たす場合に給付金が受け取れます。労災保険とまとめて、「労働保険」と呼ばれることもあります。

なお、以上5つの保険のうち、厚生年金保険と健康保険および介護保険のみを指して、狭義の社会保険と呼ぶこともあります。

本記事でも、以降は厚生年金保険と健康保険および介護保険を「社会保険」として解説していきます。

社会保険の保険料

厚生年金保険料と健康保険料および介護保険料は、報酬の平均額から算出される「標準報酬月額」に、一定の保険料率を掛けることで算出します。

3ヵ月を超える期間ごとに支給される賞与についても、保険料の対象となります。賞与の保険料額については、支給された賞与から算定される「標準賞与額」に一定の保険料率を掛けることで算出します。

健康保険の保険料率は、加入している健康保険の種類や居住している地域などによって変わります。

例えば、協会けんぽに加入している東京都の企業の場合、介護保険加入者は11.82%、非加入者は10.00%です(2022年度)。一方、厚生年金の保険料率は、地域を問わず一律18.3%です。なお、保険料は事業主(企業)と従業員が折半します。

例として、東京都の協会けんぽに加入している企業に勤めている従業員の2022年度における1ヵ月の厚生年金保険料および健康保険料を見てみましょう(賞与については、別途支給された賞与から保険料が計算されます)。

東京都の従業員の社会保険料例(30歳・標準報酬月額24万円)

- 厚生年金保険料:24万円×18.3%=4万3,920円(2万1,960円を事業主と従業員がそれぞれ負担)

- 健康保険料:24万円×10.00%=2万4,000円(1万2,000円を事業主と従業員がそれぞれ負担)

社会保険への加入が必要な事業所

社会保険は事業所の形態や人数によって、強制的に加入しなければならない「強制適用事業所」と任意での加入が認められている「任意適用事業所」に分けられます。

ここでは、それぞれの違いについて解説します。

強制適用事業所

強制適用事業所とは、事業主や従業員の意思に関係なく、社会保険の加入が法律で義務づけられている事業所を指します。事業の種類を問わず、法人であれば強制加入の適用対象です。

そのため、合同会社や株式会社といった法人事業主は従業員の人数を問わず、強制適用事業所となるため、社長だけで他の従業員がいなくても社会保険に入らなければなりません。

一方、個人事業所の場合は以下の条件を満たすと強制適用事業所の扱いとなります。

- 従業員を5人以上常時雇用している

- 製造業、鉱業、土木建築業、電気ガス事業、清掃業、運送業などに該当する

農林水産業や、旅館、美容業、飲食店といった一部のサービス業は適用対象外となることも覚えておきましょう。

任意適用事業所

任意適用事業所は、加入を強制されていない事業所のことを指します。個人事業主で従業員が5人未満の場合、先に述べた例外の業種(旅館や飲食、美容等)が主な対象です。

厚生労働大臣の認可を受けて、社会保険の適用事業所となることができます。

社会保険に加入が必要なアルバイト・パートスタッフの条件

アルバイト・パートスタッフのうち、1週間の勤務時間および1ヵ月の労働日数が正社員の4分の3以上の人は、社会保険への加入対象となります。該当する従業員が社会保険未加入の場合は、すみやかに加入手続きをとりましょう。

たとえば、「正社員が1日8時間、週5日勤務(月22日前後の勤務)の事業所で、週4日勤務(月18日前後の勤務)し、週30時間以上勤務しているアルバイト・パートスタッフ」は社会保険の加入対象となります。なお、このときの正社員の勤務時間は、残業時間などを含めない所定労働時間で計算し、月の労働日数は休日出勤などを含めない所定労働日数で考えます

また、週の勤務時間や月の労働日数が正社員の4分の3未満であっても、下記の要件をすべて満たすアルバイト・パートスタッフの場合は、社会保険に加入する必要があります。

社会保険に加入する必要があるアルバイト・パートスタッフの要件(4分の3基準を満たさない場合)

- 1週間の所定労働時間が30時間未満である

- 報酬が月額8万8,000円以上である

- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある(期間限定の雇用ではない)

- 学生ではない

- 従業員50人超の企業(特定適用事業所)に勤務している又はこれ以外の企業の場合でも社会保険に加入することについて労使合意がなされている(任意特定適用事業所)

アルバイト・パートスタッフを社会保険に加入させない場合の罰則等

アルバイト・パートスタッフを社会保険に加入させないとどうなる?

アルバイトやパートスタッフを社会保険に加入させなかった場合、罰則等はどうなるのでしょうか。

社会保険の加入要件を満たすアルバイト・パートスタッフがいるにもかかわらず、社会保険に加入させなかった場合、事業主に6カ月以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

また、該当の従業員を社会保険に加入させるとともに、加入対象となったタイミングまでさかのぼって保険料を支払わなければいけません。

アルバイト・パートスタッフが加入を拒否したらどうすればいい?

アルバイト・パートスタッフが社会保険の加入を拒否したいと言ってきたとしても、一定の要件を満たす従業員の社会保険加入は義務であるため、拒否することはできません。

とはいえ、社会保険に加入すると、アルバイト・パートスタッフの手取り給与から社会保険料が差し引かれてしまいます。扶養内で働いているアルバイト・パートスタッフの中には、社会保険に加入するメリットよりもデメリットが大きいと感じる人もいるでしょう。

そのような場合は、社会保険に加入しなくて良い範囲まで勤務時間・労働日数を減らすことが考えられます。スタッフに対して制度の説明を行い、スタッフがどうしても加入を避けたいというのであれば、シフトの調整を行いましょう。

ケース別・社会保険関連の手続きが必要なタイミング

社会保険に関連して事業所が行わなければならない手続きについて、ケース別にご紹介します。いつ、何をしなければいけないのかを知り、手続きの漏れがないようにしましょう。

社会保険の加入対象となる事業所を開設したとき

法人事業所を開設したり、常時5人以上が働く個人事業所を開設したりしたときは、年金事務所に届けを出す必要があります。

事業所が要件に該当したときから5日以内に、事業所の所在地を管轄する年金事務所に「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を提出しましょう。

新たに社会保険に加入する従業員が発生したとき

協会けんぽに加入している事業所は、新たに社会保険の加入対象となる従業員が増えた場合、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を、事業所を管轄している年金事務所に提出します。なお、協会けんぽ以外の健康保険組合に加入している事業所は、該当の組合に対して所定の届けを出してください。詳細はそれぞれの組合に確認しましょう。

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届には、下記の内容を記入する欄があります。賃金台帳などを確認したり、従業員本人に聞き取りをしたりして記入しましょう。

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届に記入する内容

- 事業所整理記号、事業所番号

- 従業員の生年月日

- 従業員の個人番号(マイナンバー)または基礎年金番号

- 資格取得年月日(社会保険に加入する日)

- 報酬月額

- 被扶養者の有無 など

社会保険に加入している従業員が退職したときや加入条件を満たさなくなったとき

社会保険に加入している従業員が退職したり、シフトが減って社会保険の加入条件に該当しなくなったりしたときは、協会けんぽに加入している事業所の場合、該当の日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を、事業所を管轄する年金事務所に提出します。協会けんぽ以外の健康保険組合に加入している場合は、それぞれの組合が定める手続きを行いましょう。

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届には、下記のような情報を記入します。

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届に記入する内容

- 事業所整理記号、事業所番号

- 被保険者整理番号

- 従業員の生年月日

- 従業員の個人番号(マイナンバー)または基礎年金番号

- 資格喪失年月日(原則として退職日等の翌日)

- 喪失原因(退職や適用除外は「退職等」を選択します)

- 返却する保険証の枚数 など

社会保険の加入資格を失った場合は、必ず保険証を返却しなければいけません。届けを用意するとともに、スタッフから保険証を回収してください。

アルバイト・パートスタッフの社会保険加入の手続き方法

ここではアルバイト・パートスタッフの社会保険加入における手続き方法について、お伝えします。

手続き期間

社会保険の加入手続きは、加入義務の事実が生じてから5日以内に届け出が必要です。

手続きに際しては「健康保険・厚生保険被保険者資格取得届」に必要事項を記入する必要があります。手続き用紙は年金事務所または健康保険組合に備え付けられているものを利用するか、日本年金機構のHPからダウンロードが可能です。

手続き場所(申請先)および書類の提出方法

申請先は日本年金機構(年金事務所)または健康保険組合の窓口です。窓口に直接持参する以外に、郵送での提出や電子申請も認められています。

提出期限が短いことから、雇用が決まったら速やかに書類手続きを進めるようにしましょう。配偶者や子どもなどの被扶養者がいる場合、別途「健康保険被扶養者(異動)届」を提出してもらうことになります。

また、被扶養者が20歳以上60歳未満の配偶者である場合、「国民年金第3号被保険者関係届」も提出が必要です。

その他添付書類

事業所が社会保険に新規加入する際は、先に述べた届書と別に以下の添付書類が必要です。

| 添付書類 | |

| 法人登記簿謄本(商業登記簿謄本) | 法人事業所のみ必要。書類提出日からさかのぼって90日以内に交付された原本に限る |

| 事業主の世帯全員の住民票 (個人番号の記載がないもの) | 個人事業所のみ必要。書類提出日からさかのぼって90日以内に交付された原本に限る |

| 代表者の公租公課の領収証 | 個人事業所のみ必要。(原則1年分) |

また、なにか手続きで不明点があれば最寄りの年金事務所へ相談するようにしましょう。

【2024年10月改正】社会保険適用拡大について

2024年10月から、アルバイト・パートスタッフの社会保険適用対象が拡大され、従業員数が常時51人以上の事業所が特定適用事業所となります。

どのように備えておくべきか、あらかじめ確認しておきましょう。

従業員数51〜100人の企業で働くパート・アルバイトが適用対象に対象者の確認

2024年10月から「従業員数51~100人以下」の企業が新たに社会保険の適用対象に加わります。適用拡大の対象となる企業には9月上旬までに「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が日本年金機構から送付されているはずなので、届いているかどうか今一度確認しましょう。

なお、ここでいう従業員数は「フルタイムの従業員数」と「週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数」の合計を指します。(従業員にはアルバイト・パートを含む)

社内周知

社会保険の適用範囲が拡大されることを、社内に周知しましょう。

従業員の中には、勤務日数や時間を削減して手取りを減らしても、社会保険に加入せず、扶養内で働きたいと考えている人もいるためです。どのような対応を希望するかについて考えてもらうためにも、早めに周知しましょう。

従業員とのコミュニケーション

新たに社会保険加入対象となる従業員がいる場合、本人の希望をヒアリングしましょう。

現状の働き方のまま社会保険に加入しないという選択はできないことを伝えた上で、下記の選択肢の中から希望の対応を選んでもらいます。

①勤務時間・労働日数はそのままで社会保険に加入する

勤務時間・労働日数はそのままで社会保険に加入する場合は、働き方を変える必要がないというメリットがありますが、社会保険料が控除されるため、給料の手取り額が減ってしまいます。おおよその見積もりを出した上で、問題ないか確認してもらいましょう。

②勤務時間・労働日数を減らして社会保険に加入しないようにする

勤務時間・労働日数を減らす分手取りは減りますが、多く働いて社会保険の適用対象となり、社会保険料の負担により手取りが減るよりも扶養のまま働くほうがいいと考える人もいます。

ただし、該当の従業員のシフトが減る分の穴埋めについて、検討する必要があります。

③手取りが減らないように勤務時間・労働日数を増やして社会保険に加入する

手取りが減らないように勤務時間・労働日数を増やして、社会保険に加入する選択肢の場合、従業員にとっては、手取りが変わらない、または増えるというメリットがあります。

ただし、この選択肢を希望するスタッフが多数出た場合、人が余ってしまって将来的に希望どおりのシフトに入れなくなる可能性もありえます。事業所として、問題なく受け入れられるかどうか検討した上で提案する必要があるでしょう。

書類の作成

従業員が新たに社会保険に加入する場合は、健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届(協会けんぽの場合)を提出するための準備を進めましょう。特に該当者が多い場合は、書類の作成にも時間がかかります。早めに取り掛かることをおすすめします。

社会保険適用拡大で準備すべきことと進め方については、「2022年10月から社会保険が適用拡大!人事担当が気をつけるべきポイントを徹底解説」で詳しく解説しています。

社会保険適用拡大に役立つツール「はたLuck」

社会保険適用拡大によって、従業員とのコミュニケーションがこれまで以上に増えたり、さまざまな業務の手間が増えたりすることを懸念する企業も少なくないでしょう。

しかし、はたLuckには、アルバイト・パートスタッフの希望にあったシフトを組みやすくなる機能や、個々の意向をヒアリングしやすいコミュニケーション機能が搭載されており、社会保険適用拡大の準備の負担を軽減してくれる可能性があります。

社会保険適用拡大に伴って特に活用できる機能をご紹介します。

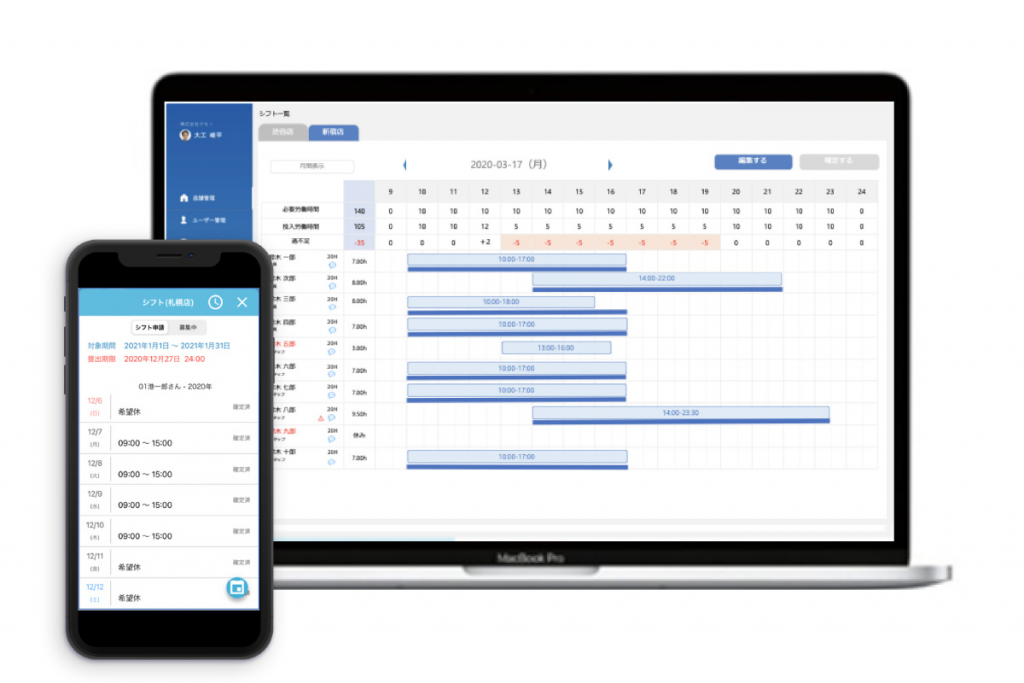

アルバイト・パートの希望にあったシフトが組める

社会保険適用拡大に伴って、スタッフの1週間あたりの勤務時間をより一層意識する必要があるため、シフト作成業務の負担は増加する一方です。

その点、はたLuckの「シフトパターン」機能を利用すれば、パート・アルバイトの時間帯の希望やポジション割り当てがパターン化され、シフト作成業務がスムーズになります。

シフト作成ツールを用いて業務負担を少しでも軽減できれば、業務全体の効率化にもつながります。

アルバイト・パートからヒアリングがしやすい

はたLuck®︎には、従業員と個別にチャットができるトーク機能が搭載されています。対面やメールよりも気軽にコミュニケーションが取りやすいため、社会保険加入に関する各従業員の希望をヒアリングしやすくなる可能性があります。

特に個別面談の時間を取れないケースや、頻繁に出勤しないスタッフの意向をヒアリングしたいときに便利です。

アルバイト・パートの属性に従って設定できる労務アラート機能を搭載

さらに、はたLuckには、スタッフの属性に従って内容を設定できる「カスタムアラート」というアラート機能も搭載されています。

労働基準法を遵守するためのアラートはもちろん、滞在資格が「学生」などの外国籍スタッフであれば「1週間に28時間以内」、社会保険未加入のスタッフであれば「週20時間以内」、月額賃金が「88,000円以下」などのアラートを設定することができます。

多様な働き手が混在する職場の管理負担を軽減し、働き手の“働きすぎ”も防止。働きがいのある、働きやすい環境づくりをサポートします。

はたLuck シフト管理機能概要資料

シンプルで使いやすいUIで、シフト申請・調整・確定・確認の全ての業務が管理可能です。他にも売上予測に基づいた適正シフトや近隣店舗と人材シェアが可能なヘルプ募集機能など豊富な機能をご用意しています。

社会保険加入の見落としがないかチェックしよう

2024年10月から、社会保険の加入対象者が大幅に拡大されます。これからは、それぞれのスタッフが1週間あたり何時間シフトに入っているのかを意識した経営を行う必要があります。

意図せず社会保険の加入対象になってしまうスタッフが出るのを防ぐためには、各スタッフの勤務時間が一目でわかるシフト作成ツールなどの活用が便利です。

これまで以上に綿密なシフト調整が求められるため、対応するための準備を進めていきましょう。

はたLuckサービス概要資料、導入事例集

店舗サービス業向け、商業施設向け、それぞれのサービス概要資料をご用意しています。導入事例集も一緒にダウンロードが可能です。

店舗DXコラム編集部

HATALUCKマーケティンググループのスタッフが、記事の企画・執筆・編集を行なっています。店舗や施設を運営する方々向けにシフト作成負担の軽減やコミュニケーション改善、エンゲージメント向上を目的としたDXノウハウや業界の最新情報をお届けします。