職場で感謝の気持ちを伝え合う方法のひとつとして、サンクスカード(サンキューカード)が挙げられます。 従業員のモチベーションアップなどを目的として導入している企業も多いことでしょう。

この記事では、サンクスカードを導入するメリット・デメリットや運用のコツを解説します。

さらに実際に使える例文や導入事例も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

はたLuckサービス概要資料、導入事例集

店舗サービス業向け、商業施設向け、それぞれのサービス概要資料をご用意しています。導入事例集も一緒にダウンロードが可能です。

目次

サンクスカードとは

サンクスカードとは、従業員やスタッフ同士で、感謝の気持ちを書いて送り合うカードのことです。主に社内のコミュニケーションの円滑化やモチベーションアップ、信頼関係の構築などに貢献します。

名刺サイズの紙製のカードのほか、アプリなどを使ってオンライン上でやりとりするサンクスカードも存在します。

サンクスカードを会社に導入するメリット

サンクスカードを会社に導入するメリットとしては、働くスタッフのエンゲージメント向上やコミュニケーションの活性化のほか、従業員の離職率低下なども挙げられます。

従業員のエンゲージメント向上

従業員のエンゲージメントとは「会社に貢献したい」「より良くしたい」と思う気持ちや、会社への信頼を意味しています。聞き慣れた言葉では、愛社精神とも言います。

サンクスカードを送り合うことで見込めるのが、このエンゲージメントを向上させる効果です。人から感謝の気持ちを伝えられて嫌だと思う人は少ないでしょう。自分のした仕事が認められたと感じられれば、さらに貢献したいと思うものです。

日頃からサンクスカードを送り合う習慣のある職場になれば、 エンゲージメントは向上しやすいでしょう。

コミュニケーションの活性化

サンクスカードを送ることは、コミュニケーションの活性化につながります。

普段はあまり雑談をする機会のない相手でも、サンクスカードというアイテムを用いることによって、やり取りをするきっかけが生まれます。

お互いに良い点を伝え合うことでポジティブな感情が生まれるので、コミュニケーションがさらに円滑になるでしょう。

従業員の定着化・離職率の低下

サンクスカードを活用すると、従業員の定着化・離職率の低下も期待できます。

従業員同士や、店長から従業員へ感謝の言葉を伝え合うことが日常的に行われるようになると、職場の雰囲気が良くなるものです。そういった働きやすさが離職率の低下につながり、同じ従業員が長く勤めるようになります。

スタッフが定着すると、教育・採用のコストや手間を削減できるだけでなく、ノウハウが積み上がり、仕事の質も上がることが予想されます。

サンクスカードを会社に導入するデメリット

取り入れることでさまざまなメリットがあるサンクスカードですが、デメリットも存在します。

効果が出るまで時間がかかる点や検証が難しく、また、人によっては苦痛に感じたり、ネタがなくなったりするといった側面もあります。

人によっては苦痛に感じる

感謝を伝えるのは本来なら良いことですが、人によってはサンクスカードのやり取りを苦痛に感じるといったデメリットがあります。

業務の中で顔を合わせて会話をしているのに、あえて別の機会を設けてサンクスカードを送り合うことに違和感を覚えるのでしょう。不自然なやり取りや形式的なものに感じてしまう人がいる可能性は否定できません。

効果が出るまで時間がかかる

効果を得られるまでには時間がかかることも、サンクスカードのデメリットのひとつです。

サンクスカードのシステムを苦痛に感じる人がいたり、紙製のカードを用いる場合は手間もかかったりします。さまざまな要因によって、カードを送る習慣が現場のスタッフに定着するまでには時間を要することがあるでしょう。

エンゲージメントの向上や従業員の離職率低下などに寄与するのは、サンクスカードが現場に定着した後のことなので、さらに時間がかかります。取り組みを始めても、すぐに効果が出るものではない点を認識しておくとよいでしょう。

効果検証が曖昧

多くのメリットがあるサンクスカードですが、効果検証が曖昧な点はデメリットといえます。

本人同士で直接手渡される場合、サンクスカードのやり取りを集計するのが難しいといった側面もあります。従業員数が多い会社や、拠点数が多い大規模の企業になると、その作業はさらに煩雑なものになるでしょう。

また、エンゲージメントの向上や離職率低下などのメリットは、その要因がサンクスカードであることを裏付けなければ、効果検証がしにくいかもしれません。

サンクスカードで得られるモチベーションは数値化が難しい点や、可視化しづらいといった点で課題があります。

ネタがなくなって形骸化してしまう可能性がある

サンクスカードは続けていくうちにネタがなくなってしまい、形骸化してしまう可能性もあります。その場合、ただ単に「サンクスカードを送り合う」というルールだけが、形式的に残り続ける状態となります。

毎日の日常業務では同じ作業を行うことも多いため、どうしてもお礼を伝える相手や内容も同一になる傾向があります。

マンネリ化したり、言葉のバリエーションが少なくなったりして、形の上でサンクスカードを送るだけの状態になってしまうこともあるでしょう。

サンクスカードの失敗しない運用のコツ

ここまでのメリット・デメリットを踏まえた上で、サンクスカードで失敗しない運用のコツを押さえておきましょう。

目的・目標や運用ルールの設定のほか、 効果測定や評価制度におけるコツなどがあります。

導入の目的を共有する

まずはサンクスカードを導入する目的を従業員へ共有しましょう。

目的がわからない状態でサンクスカードを送ることを強制された場合、「なぜそれを行う必要があるのか」と納得感が薄くなってしまいます。その結果、社内で定着しにくかったり、苦痛に感じたりする人もいるでしょう。

自発的に取り組んでもらうためには「何のために行うのか」といった目的を共有し、メリットを理解した上で実施してもらうことが大切です。

運用ルールを設ける

サンクスカードを導入する際には、運用ルールを設けましょう。具体的には、集計日や目標枚数の設定、効果測定のルール化などが挙げられます。

集計日の設定

サンクスカードを運用するコツは、集計日を設定しておくことです。たとえば毎月10日といったように、周期や日付を指定しておくと良いでしょう。

あらかじめ日付を決めておくことで、定期的に集計することができます。集計作業のし忘れを防げるだけでなく、効果を測る上でも一定期間ごとに集計するのは有効です。

目標枚数を決める

サンクスカードを送るかどうかは、従業員の自主性に任せることも多いでしょう。とはいえ、やはり目安となる枚数があるほうが、行動を起こしやすくなります。

まずは、コミュニケーションの活性化やモチベーションアップに必要と考えられる枚数を、目標として設定してみましょう。その際、従業員が苦痛に感じない程度の枚数を設定することもポイントです。

効果測定と見直し

サンクスカードを企業の業績改善に活かすためには、適切に効果測定することが欠かせません。

やり取りされたサンクスカードの数を集計するだけでなく、送られたメッセージの内容を分析したり、従業員からモチベーションについてヒアリングしたりといった方法が考えられます。

サンクスカードの数や内容の推移が、従業員のエンゲージメントや離職率にどのように反映されているか、関連性を検証してみましょう。また、効果測定は一度やって終わりではなく、定期的に行い実施方法などを改善する必要があります。

Webツールの利用により手軽に送れるようにする

サンクスカードを送る習慣を従業員に定着させるには、手軽に送れることが必須といえます。 その方法のひとつとして挙げられるのが、Webツールの利用です。

Webツールを利用すると時間や場所に縛られず、いつでもどこでもサンクスカードを送れるといったメリットがあります。メッセージを書く作業も、手書きよりWeb上で入力する方が簡単な上に、手渡しをする手間もかかりません。

さらに、受け取ったカードをWeb上で保管できるため、紙のわずらわしさを解消できます。

組織全体で「誰が感謝されたか・なぜ感謝されたか」を共有する

サンクスカードは当事者間で送られることが多いですが「誰が感謝されたか・なぜ感謝されたか」を、他のメンバーにも共有することが運用のコツです。

感謝された本人は、多くの人に知ってもらえることで自信や自己肯定感に繋がります。また、内容を共有されることによって、直接関わっていない人から評価を受けることも可能になります。

さらに、社内のいたるところで多くの感謝が日々生まれているという事実を周知することで、職場全体の士気が上がる効果も期待できるでしょう。

送った数などに応じて表彰制度やボーナス制度を設ける

サンクスカードを続けていく上では、表彰制度やボーナス制度を設けることもポイントです。

たとえば送った数に応じてボーナスを設けたり、多くの感謝をされた人を表彰したりなどの制度があります。サンクスカードをマンネリ化や形骸化させないために、有効な方法です。

サンクスカードの例文

ここまではサンクスカードを運用するコツをお伝えしてきましたが、この章では実際に送る際の例文をいくつか紹介します。 たとえば、以下のような例文があります。

- 〇〇の件、快く引き受けていただきありがとうございました!

- いつも丁寧に対応していただき、ありがとうございます!

- 先日は〇〇の件をフォローしていただき、助かりました!

- 〇〇の件、相談に乗っていただいたおかげで解決できました!

何らかのアドバイスやフォローをしてもらったことや日頃の行動に対してお礼を伝えたり、具体的な仕事内容を挙げて感謝を伝えたりすると良いでしょう。

サンクスカードの定着・活用なら「はたLuck(R)」におまかせ

ここまでサンクスカードを運用するコツやメリットを紹介してきましたが、実際に導入するならWebツールの「はたLuck(R)」を活用するのがおすすめです。

手元のスマホから手軽に感謝の「星」を贈れる

はたLuck(R)には、従業員同士で感謝の気持ちとして「星」を贈り合う機能があります。星にはメッセージを添えられるため、実質的にサンクスカードとして活用することが可能です。

はたLuck(R)は各自のスマホを通して、アプリ上から手軽に星を贈れる点が魅力です。星を受け取った社員は、言葉だけでなく、贈られた星や周りからの拍手も集計されるため、より嬉しく感じるでしょう。

「誰が」「なぜ」感謝した・されたのかが組織全体に共有される

はたLuck(R)では、感謝のしるしとして星を送った人と送られた人が誰なのか、また、どのような内容が送られたのかを組織全体に共有できます。

紙製のサンクスカードでは難しい情報共有も、WebツールのはたLuck(R)なら簡単に行えるのです

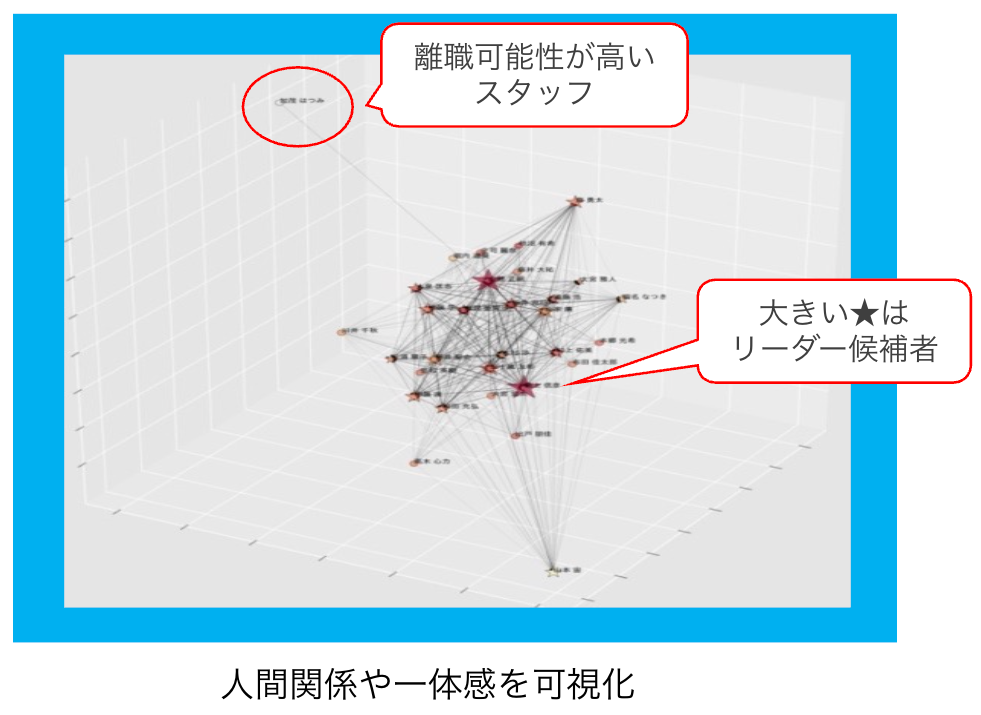

「星」の数をもとに従業員のエンゲージメントを可視化できる

サンクスカードにおいては、その効果を測定するのが難しいものですが、はたLuck(R)なら星の数をもとに従業員のエンゲージメントを可視化できます。

より多くの星が送られている状態は、現場で多くの感謝が生まれていることを指します。感謝をされた人は、さらに貢献をしたいと考えたり、愛社精神を持ったりするものです。

つまり、星の数が多ければエンゲージメントも向上していると考えられるでしょう。

サンクスカードの取り組み事例

地域密着型スーパーマーケットを運営するオオゼキ様は、やりがいや生産性の向上を目的としてサンクスカードに取り入れています。 その際にサンクスカードとして活用しているのは、はたLuck(R)の「星を贈る」機能です。

「導入後、従業員間で信頼関係を構築でき、店舗の雰囲気が良くなった」と、オオゼキ様のゼネラルマネージャーは語ります。さらに業績にも繋がり、見事に売上目標を達成されました。

また他社では、「星」を送ることと従業員満足度に相関があった事例も見られます。

サンクスカードを定着化して、従業員がいきいき働く環境を作ろう!

サンクスカードの定着化は、コミュニケーションの活性化や離職率の低下など、さまざまなメリットをもたらします。従業員がやりがいを感じ、いきいきと働く環境を作ることが可能になるでしょう。

そのようなメリットのあるサンクスカードですが、運用するならはたLuck(R)アプリがおすすめです。「星を贈る」機能を用いて感謝を送り合うことができ、内容の可視化や共有もできます。さらにスマホから手軽に送れるため、サンクスカードが定着しやすいでしょう。

サンクスカードを導入するなら、ぜひはたLuck(R)の活用を検討してみてください。

はたLuckサービス概要資料、導入事例集

店舗サービス業向け、商業施設向け、それぞれのサービス概要資料をご用意しています。導入事例集も一緒にダウンロードが可能です。

この記事の監修

滝澤美帆

学習院大学 経済学部 教授

専門はマクロ経済学・生産性分析・データ分析。2008 年一橋大学博士(経済学)。日本学術振興会特別研究員(PD)、東洋大学、ハーバード大学国際問題研究所日米関係プログラム研究員などを経て、2019 年学習院大学准教授。2020 年より現職。現在、産業構造審議会、中小企業政策審議会など複数の中央省庁委員や東京大学エコノミックコンサルティング㈱のアドバイザー、企業の社外取締役を務める。

著書に『グラフィックマクロ経済学第3版(宮川努氏・外木暁幸氏との共著)』(新世社)などがある。

店舗DXコラム編集部

HATALUCKマーケティンググループのスタッフが、記事の企画・執筆・編集を行なっています。店舗や施設を運営する方々向けにシフト作成負担の軽減やコミュニケーション改善、エンゲージメント向上を目的としたDXノウハウや業界の最新情報をお届けします。