サービス業において従業員のモチベーション向上が重要といわれても、何をすればいいのか悩んでいる人も多いのではないでしょうか。

また、他社より時給を上げているにもかかわらず、従業員のモチベーションが長続きしなかったり離職率が低下しなかったりといった問題を抱えている人もいるでしょう。

この記事では、サービス業の従業員のモチベーションを向上させる施策を15個紹介します。これまでいくつかの施策を実施したが思ったような効果を得られていない人にも必見の内容です。

目次

サービス業における従業員モチベーションの重要性

サービス業では、従業員と顧客が接する機会が多いため、従業員のモチベーションが企業の業績を左右することがあります。

まずは、従業員のモチベーション低下による影響や従業員エンゲージメントと顧客満足度の関係について解説します。

モチベーション低下による影響(生産性低下、離職率増加など)

従業員のモチベーションが低下すると、生産性や顧客対応の品質の悪化を招くため、顧客満足度が低下しやすくなります。モチベーションの低い従業員は、仕事に対する意欲や責任感が低下しており、ミスやトラブルが起きやすくなるからです。

さらに、モチベーションが低下した場合、従業員が現在の職場で働く意味を見いだせなくなるため、離職率が上昇する可能性があります。その結果、離職により新たな従業員を採用するコストや教育コストの増加につながる恐れがあります。

従業員エンゲージメントと顧客満足度の関係性

従業員エンゲージメントと顧客満足度には強い関係性があるとされています。

従業員エンゲージメントが高い従業員は良い会社や良い環境で働けているという思いを持ちやすく、企業やサービス・商品にも愛着や誇りを持つ傾向があります。仕事にやりがいを感じる従業員が顧客に対して質の高いサービスを提供すれば、顧客満足度も向上して、リピートにもつながりやすくなるのです。

もちろん、従業員エンゲージメントを上げれば必ず顧客満足度も向上するとまではいえません。しかし、従業員の対応の質が売上や顧客の満足度に関連することがある以上は、従業員エンゲージメントの向上も検討したほうが良いでしょう。

従業員モチベーション低下の原因

従業員のモチベーションを高めることが重要とわかっていても、実際にはモチベーションが低下している会社もあります。

ここでは、従業員のモチベーション低下の主な原因を解説します。

労働時間の長さや休暇の少なさ

特にサービス業では、繁忙期や人手不足などの影響で、従業員の労働時間が長くなりがちです。また、業種によっては他の人が働いている土日や祝日にも働かなければならないほか、休暇が取りにくいといった問題があるため、モチベーション低下につながりやすいです。

そのため、従業員の健康を害するだけでなく、仕事への意欲や集中力を低下させるでしょう。

給与や待遇への不満

成果に見合わない低い給与しかもらえなかったり、ほとんど昇給しないなど評価制度が不公平だったりした場合、従業員の不満が高まり、離職につながる可能性もあります。

また、仕事にやりがいを感じていても、経済的な不安から仕事に集中できない、続けることができないといった問題が起きることもあります。

特に、ここ数年日本の物価は年々上昇しているにもかかわらず、賃金はあまり上がっていないことから、今後給与や待遇への不満を持つ従業員がさらに増えてもおかしくありません。

仕事内容への不満やキャリアパスが見えない

単調な作業の繰り返しやスキルアップの機会がない職場では、従業員は仕事にやりがいを感じにくくなります。その理由は、自身の成長を実感できる仕事や、将来のキャリアアップにつながる経験を求めている従業員もいるからです。

仕事内容への不満は従業員の仕事への創造性や自主性の低下につながり、仕事の意欲を失わせるかもしれません。キャリアパスが見えない場合は、将来への不安を感じることで働くモチベーションを維持できず、離職につながる恐れがあります。

人間関係の悪化やコミュニケーション不足

上司や同僚との関係が悪化した場合、従業員は職場に居づらくなり、ストレスを抱えやすくなります。特に風通しの悪い職場では、従業員は上司や先輩社員に意見をすることが難しくなるので、不満やストレスを溜め込んで、モチベーションが低下することがあります。

また、コミュニケーション不足により情報共有が遅れたり認識違いが発生したりすることで、業務上のトラブルにつながる恐れもあるので注意しなければなりません。

評価制度の不透明感

多くの従業員は、自身の頑張りが正当に評価され、次の目標に向かって努力したいと考えていますが、評価基準や評価プロセスが不明確な状況では、不公平感を抱きやすく、モチベーションの低下につながるでしょう。

その結果、従業員の成長意欲や会社に貢献したい気持ちが薄れてしまいます。

ストレスの蓄積やメンタルヘルスの問題

顧客からのクレーム対応や繁忙期の業務過多などにより、従業員のストレスが蓄積した場合、心身の不調につながります。さらに業務に集中できなかったり判断力が低下したりすることで、業務上のミスやトラブルにつながることもあるので注意が必要です。

その結果、健康上の理由やモチベーションの低下から休職・離職する従業員が増え、企業全体の生産性低下や人材不足を引き起こす可能性があります。

従業員モチベーションを向上させる施策15選

従業員のモチベーションが向上すれば職場環境が良くなるだけでなく、売上アップにもつながる可能性があります。

ここでは、従業員モチベーションを向上させる施策を紹介します。

金銭的な報酬

従業員のモチベーションを高める方法として、効果が出やすいのは金銭的な報酬です。ここでは、昇給や賞与制度の見直し、インセンティブ制度の導入、福利厚生制度の充実について解説します。

昇給・賞与制度の見直し

従業員の成果や貢献度に応じて昇給や賞与制度を見直すことは、従業員のモチベーション向上につながる施策です。

成果を上げた従業員に対して、より高い報酬を与えることで、他の従業員も頑張れば報われると感じてモチベーションが向上します。従業員の不公平感を解消し、会社への信頼を高める効果も期待できます。

なお、昇給や賞与制度を見直す際には、評価基準を明確にして、従業員に周知することが重要です。評価基準を明確にすることで従業員が自身の目標を設定しやすくなり、モチベーションの維持もしやすくなるからです。

インセンティブ制度の導入

特定の条件や目標を達成した従業員に対してインセンティブを設ける制度は、従業員のモチベーションを高める効果があります。その理由は、従業員の競争心を刺激し、目標達成への意欲を高めるからです。成果を出した従業員にしかインセンティブを設けないことで、従業員の貢献を可視化することにもつながります。

また、インセンティブ制度は個人目標だけでなく、チーム目標に設けても良いでしょう。売上目標を達成したチーム全員に報奨金を支給することで、チーム全体が目標達成のために頑張ろうとします。

ただし、インセンティブ制度の目標が高すぎると、従業員は目標の達成を諦めてしまい、逆にモチベーションが低下することがあります。適切なインセンティブ制度を設けることが重要です。

福利厚生制度の充実

従業員の満足度と会社への帰属意識を高める効果があるため、福利厚生制度の充実も重要です。

従業員のニーズに合った福利厚生制度を充実させることで、従業員の生活をサポートし、経済的な不安も軽減します。そうすると、従業員は安心して仕事に集中できるようになり、会社に貢献したい意欲も高まるでしょう。

また、育児や介護と両立しやすい制度にすれば、従業員のワークライフバランスの改善にもつながるでしょう。

福利厚生制度の代表例を挙げると主に以下の5つがあります。

• 住宅手当

• 家族手当

• 社員食堂の設置

• 時短勤務

• フレックスタイム制

福利厚生制度を充実させる際は、従業員がどのような制度を求めているか確認した上で実行しましょう。

非金銭的な報酬

従業員のモチベーションを向上させるためには、金銭的な報酬だけでは十分ではありません。従業員のモチベーションは給与や待遇だけでなく、仕事へのやりがいや成長機会、良好な人間関係などからも発生するからです。

また、他社がより高い金銭的な報酬を用意した場合、離職される可能性があります。ここでは、従業員のモチベーション向上に効果のある非金銭的な報酬を見ていきましょう。

感謝・賞賛の気持ちを伝える

従業員に感謝や賞賛の気持ちを伝えることは、従業員の自己肯定感を高め、仕事への意欲を向上させる効果があります。

その理由は、自身の貢献が認められることで、仕事へのやりがいを感じるからです。また、感謝や賞賛されたことが可視化されることで、他の従業員のモチベーションも向上しやすくなります。

従業員に感謝や賞賛の気持ちを伝える場合は、従業員が頑張っていたことや顧客からのお褒めの言葉などをMTGで共有したり、社長賞などの表彰制度を設けたりすると良いでしょう。

重要な点は、具体的なエピソードを交えることです。また、公の場だけでなく、1対1の面談などで伝えても効果があるといわれています。

社内イベントの実施

従業員同士の交流を促進し、チームワークを高めたい場合は、社内イベントの実施が効果的です。

例えば、社員旅行、運動会、バーベキュー大会といった社内イベントを実施すれば、従業員同士のコミュニケーションの活性化や一体感の醸成ができます。従業員のストレス解消やリフレッシュにもつながるので、モチベーション向上にもつながるでしょう。

社内イベントを実施する際には、アンケートなどにより従業員の意見を聞いた上で、誰でも参加しやすい企画を立てることが重要です。従業員一人ひとりの価値観やライフスタイルが多様化しているため、休日を削ってまで社内イベントに参加したくないと考える人も少なくありません。自由参加制にする、短時間開催にする、オンラインから始めるなどなどの工夫も必要です。

働きがいのある環境づくり

従業員のモチベーション向上のためには従業員が働きがいを感じる環境づくりも重要です。働きがいのある環境作りに成功すれば、従業員の生産性向上や離職率の低下が期待できます。ここからは、具体的な施策について紹介します。

柔軟な働き方の導入(リモートワーク、フレックスタイム制など)

リモートワークやフレックスタイム制を導入した場合、通勤時間の削減や、育児・介護との両立がしやすくなることで、時間や場所に縛られない働き方が可能になります。その結果、仕事とプライベートのバランスを取りやすくなり、心身の健康を維持しやすくなります。さらに、働く時間を調整しやすくなることで、仕事への集中力やモチベーションを維持しやすくなります。

リモートワークやフレックスタイム制以外にも、短時間勤務制度、サテライトオフィスでの勤務といった働き方を検討しても良いでしょう。

柔軟な働き方を導入する際は、業務内容や職種に合わせて、適切な制度の設計が重要です。例えば、リモートワークの導入時には、顧客情報や会社情報の流出に備えてセキュリティ対策に力を入れる必要があります。

また、コミュニケーションが減ることが考えられるため、オンライン会議ツールを使って雑談やチームビルディングをする時間を設ける工夫も必要です。

スキルアップ支援制度の導入

スキルアップ支援制度の導入も従業員のモチベーション向上に効果があります。新しい知識やスキルの習得により従業員が自己成長を実感し、仕事への意欲が高まるためです。

さらに、組織全体の能力向上や競争力強化、会社への帰属意識の向上も期待できます。

スキルアップ支援制度には、以下のようなものがあります。

• 資格取得支援制度

• 研修制度

• メンター制度

• オンライン学習プラットフォームの導入

• 社内講師による研修

例えば、メンター制度を導入した場合、経験豊富な先輩社員からアドバイスや指導を受けて、キャリアアップを目指すことができます。困ったことがある場合に気軽に相談できる存在がいることで、離職率の低下も期待できるでしょう。

従業員の意見を反映できる制度設計

従業員の意見を積極的に取り入れる制度の設計も必要です。従業員は、自分の意見が組織に反映されるため、組織の一員であるという実感を持てます。現場の状況をよく知っている従業員に意見を聞くことで、組織の課題解決や改善にもつながるでしょう。

主な制度としては、定期的なアンケート調査や意見箱の設置、ワークショップの開催などがあります。定期的にアンケート調査を実施すれば、従業員の意見や要望を広く収集することができます。意見箱は匿名で意見を提出できるため、上司や先輩の前では意見を出せない従業員でも安心して利用できるでしょう。

明確な目標設定と評価制度

従業員のモチベーション向上には、明確な目標設定と公平な評価制度が不可欠です。

従業員は、目標を達成することで、自分の成長を実感し、仕事へのやりがいを感じます。目標が明確であれば、従業員は自分の役割や責任を理解しやすくなり、主体的に業務に取り組むことができるでしょう。目標達成に向けて努力する過程で、新しいスキルや知識を習得できるので、自己成長も実感できます。

評価制度を設定した場合、従業員は自分の頑張りが正当に評価されるので、企業への信頼感や帰属意識を高めることが可能です。また、評価制度が公平であれば、従業員は不公平感を抱くことなく、安心して業務に取り組むことができるでしょう。

目標は、「3か月以内に新規顧客を5件獲得する」というようにいつまでいくらかわかるように設定することが重要です。評価制度においては、売上目標達成率だけでなく、顧客満足度やチームへの貢献度なども評価項目に含めることで、さまざまな面で従業員の貢献度を評価できます。

チームワークを促進する取り組み

チームワークを促進する取り組みを行えば、従業員同士の連携強化と目標達成への協力を促進できるでしょう。

従業員は、チームメンバーと協力し合うことで、一人では達成できない目標も達成できるという自信を持てます。チームで目標達成に向けて協力する過程で、従業員はコミュニケーション能力や協調性などのスキルを向上させることも可能です。

さらに、チームで成功体験を共有することで、従業員のチームへの帰属意識を高めることができます。

チームワークを促進する取り組みの代表例を挙げると以下の通りです。

• チームビルディング研修

• 懇親会

• 問題解決ワークショップ

例えば、チームビルディング研修では、チームメンバー同士が協力し合うゲームやアクティビティを通して、信頼関係を築き、コミュニケーション能力を高めることができます。

また、懇親会を開催すれば、チームメンバーと業務中にはなかなか話せないような話題で盛り上がったり普段接する機会の少ないメンバーと交流したりできるので、コミュニケーションの活性化につながります。

コミュニケーションを活性化するツール導入

社内コミュニケーションを活性化するツールの導入により、従業員間の情報共有や意見交換を円滑にし、コミュニケーションを活性化しやすくなるでしょう。チャットツールや社内SNSなどを活用することで、時間や場所にとらわれずに気軽にコミュニケーションを取ることができるからです。

例えば、チャットツールを活用する場合、従業員は部署やチームごとにグループを作成し、リアルタイムで情報共有や意見交換を行います。社内SNSを活用すれば、業務に関する情報以外にも趣味や関心事などの情報を共有して、交流を深めることができるでしょう。

従業員の健康管理

従業員のモチベーション向上のためには、従業員の心身の健康の管理も必要です。ここでは、ストレスチェックの実施、メンタルヘルス対策、健康経営の推進について解説します。

ストレスチェックの実施

定期的なストレスチェックの実施は、従業員のメンタルヘルス対策に効果的です。

ストレスチェックでは、従業員のストレス状況を早期に把握し、職場環境の改善やカウンセリングなどの支援ができます。加えて、従業員自身がストレスに早期に気づけるので、セルフケアを支援する効果も期待できるでしょう。

ストレスチェックを実施した後は結果を分析して、高ストレス者が多い部署に対して職場環境の改善策を検討したり、希望者に対してカウンセリングを提供したりしましょう。

メンタルヘルス対策

メンタルヘルスの問題を抱える従業員には、カウンセリングや相談窓口の設置、メンタルヘルスに関する研修やセミナーを実施しましょう。メンタルヘルスの問題を抱える従業員の早期発見や早期対応につながり、職場復帰を支援できるからです。

また、メンタルヘルスに関する研修やセミナーを開催すれば、従業員のメンタルヘルスリテラシーを高め、セルフケアを支援できるでしょう。

健康経営の推進

従業員の健康を経営資源と捉え、健康増進に取り組む健康経営を推進することは、生産性向上や企業イメージ向上につながります。具体的には、健康診断の実施、運動する機会の提供、健康に関する情報の提供などがあります。

健康経営を推し進めることは、従業員の健康意識を高め、活力ある職場づくりにつながります。従業員の医療費削減や企業の医療費負担軽減も期待できるでしょう。

健康経営を推進する際は、目標を設定し、定期的に効果測定を行うことも重要です。健康経営の推進は、従業員の健康を守るだけでなく、会社が持続的に成長するためにも必要なことです。

従業員のモチベーション向上に活用できる「はたLuck」

従業員のモチベーション向上には、専用のツールを活用することも有効です。ここでは、従業員エンゲージメント向上に役立つツール はたLuckの機能を紹介します。

「トーク機能」の活用で従業員とのコミュニケーションを深める

はたLuckのトーク機能は、従業員同士のコミュニケーションを活性化し、チームワークを高めるために効果的です。トーク機能では、従業員同士の距離を縮め、気軽に意見交換できる環境をつくるからです。

また、リモートワークやフレックスタイム制など従業員が出社していない職場でも、コミュニケーションを取ることができるので、信頼関係構築に役立ちます。従業員同士のコミュニケーションを深めることで、意見やアイデアを出しやすい職場づくりができるでしょう。

「マニュアル機能」で従業員教育体制を強化

はたLuckのマニュアル機能は、業務に必要な知識やスキルを共有し、従業員の教育体制を強化可能です。

マニュアル機能により、従業員はいつでもどこでも学習できるようになります。また、自分のペースで学習できることで、学習意欲の向上を期待できるでしょう。

さらに、従業員の学習進捗を確認できるので、どの部分の理解度が足りないのかも把握でき、重点的に指導することも可能です。

「星を贈る機能」でチーム内で感謝・応援・激励の気持ちを伝える

はたLuckの星を贈る機能では、日々の業務で助けてもらったことや成果に対して、従業員同士が感謝や応援の気持ちを伝え合うことができます。従業員の頑張りが可視化されるので、モチベーション向上につながります。

星を贈ったことがきっかけとなって、従業員同士の距離が縮まり、組織内での連帯感が生まれるでしょう。

「連絡ノート機能」により情報共有もできる

はたLuckの連絡ノート機能には、業務連絡や情報共有をスムーズにできます。

連絡ノートにより情報伝達のスピードが上がるので、業務効率や生産性の向上が期待できます。さらに、情報共有の透明性も高くなるので、業務上の連絡ミスやトラブルを防止できるでしょう。

クーポン機能により従業員にクーポン情報を配信する機能も

はたLuckのクーポン機能は、従業員向けのクーポン情報を配信できる機能です。提携店舗の割引クーポン、社内イベントの参加クーポンなど、一部の従業員のみにクーポンを発行できます。

クーポンを配信することで、従業員の経済的な負担を軽減できるため、従業員満足度の向上にもつながります。頑張った従業員のみにクーポンを発行すれば、頑張りを評価できるので、会社への貢献意欲の向上が可能です。

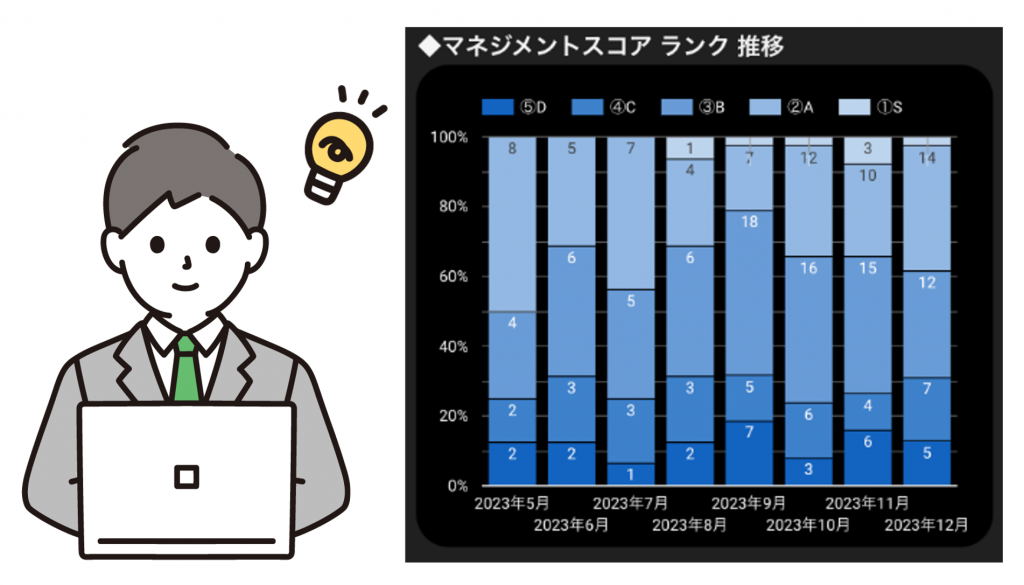

「エンゲージメントプログラムで」従業員エンゲージメントを確認できる

はたLuckのエンゲージメントプログラムでは、店舗や職場内でのエンゲージメント測定ができます。2か月に1回の頻度で実施するため、職場の従業員の満足度の変化を計測しやすいです。

また、他社のエンゲージメントツールとは異なり、パートやアルバイトスタッフの測定も可能です。スマホで回答できるので、回答を集めやすいでしょう。

従業員のモチベーション向上が企業成長の鍵になる

従業員のモチベーションを向上させることができれば、顧客に提供するサービスの質が上がるため、リピーターが増え会社のブランドイメージも上がります。

従業員のモチベーションを上げるには、金銭的報酬だけでなく、仕事へのやりがいや成長機会、働きがいのある職場作りなどさまざまな方法があります。他社より給料や待遇面で条件が良くなくても工夫次第で従業員のモチベーションを上げることが可能です。

効率的・効果的に従業員のモチベーションを上げたいなら、ツールを導入するのもひとつの手です。従業員のモチベーション向上につながる機能が搭載されているはたLuckの導入も、ぜひ検討してみてください。

はたLuck エンゲージメントプログラム for Workplace サービス紹介資料

従業員へのアンケートと「はたLuck」活用で蓄積された「行動データ」から店舗の課題を分析・可視化します。そこから導き出された課題改善アクションを実行し、モニタリングを継続していくことで、店舗のマネジメント力を向上させ、従業員のエンゲージメントを高めることが可能です。

この記事の監修

滝澤美帆

学習院大学 経済学部 教授

専門はマクロ経済学・生産性分析・データ分析。2008 年一橋大学博士(経済学)。日本学術振興会特別研究員(PD)、東洋大学、ハーバード大学国際問題研究所日米関係プログラム研究員などを経て、2019 年学習院大学准教授。2020 年より現職。現在、産業構造審議会、中小企業政策審議会など複数の中央省庁委員や東京大学エコノミックコンサルティング㈱のアドバイザー、企業の社外取締役を務める。

著書に『グラフィックマクロ経済学第3版(宮川努氏・外木暁幸氏との共著)』(新世社)などがある。

店舗DXコラム編集部

HATALUCKマーケティンググループのスタッフが、記事の企画・執筆・編集を行なっています。店舗や施設を運営する方々向けにシフト作成負担の軽減やコミュニケーション改善、エンゲージメント向上を目的としたDXノウハウや業界の最新情報をお届けします。